俳句または俳諧は、16 世紀に現れ、日本で広まり、今世紀中に世界中に広まった詩のスタイルです。

俳句は簡潔さと客観性を重視しており、俳人の多くは禅仏教の達人であり、自分の考えの多くを神話、象徴、逆説、詩的なイメージの形で表現しました。

俳句は、通常 3 行の長さ、合計 17 音節からなる日本の詩の形式です。 1 行目は 5 音節、2 行目は 7 音節、3 行目は 5 音節です。俳句は伝統的に自然に焦点を当てており、季語が含まれることがよくありますが、これは必須ではありません。

こちらもお読みください:

目次

俳句とは何ですか?

俳句は日本の詩の一種であり、通常次の 3 つの特徴があります。 (1) 自然や季節に焦点を当てる。 (2) 簡潔でシンプルなスタイル。 (3) 現在の強調。

俳句は 3 本の横線で書かれ、東洋の繊細な感性だけでなく、周囲の世界に対する人間の反応も表現されています。

それは、最小限で最大限のことを言う芸術であり、経験の瞬間、つまり単純なものが突然その内面の本性を明らかにし、観察されたもの、人間の本性、人生をもう一度見つめ直す瞬間を捉えたものです。

Haikai または Haiku (西洋で知られている) は、一般に 4 つの側面またはルールによって特徴付けられます。

- 伝統的な俳句は日本語の 17 音節で構成され、5 音節、7 音節、5 音節の 3 行に分かれています。

- 通常、自然に関する何らかの言及、つまり季語が含まれています。

- 特定の出来事を指します(つまり、一般化ではありません)

- 彼らは通常、過去ではなく「現在起こっている」出来事を提示します。

俳句の起源は何ですか?

ハイクは、読者が自分の心でテキストを完成させることを求めるため、「不完全な」詩と呼ばれています。ハイクは、通常100行の長さを持つ協力的なグループ詩である俳諧の連歌から生まれました。

ホック、または連歌の最初の詩は、季節を示し、また切れ字を含んでいました。このスタイルの俳句は、その伝統を引き継いでいます。

俳句は、13 世紀に和歌、つまり日本の宮廷詩の一形式として始まりました。日本の短い詩が現在の形で始まったのは 17 世紀になってからです。

俳句の達人である芭蕉、蕪村、一茶は、この形式の発展と人気の多くを担っています。

ハイジン - 言葉数の少ない詩人

俳人(はいじん)は詩人に与えられる名前です。俳句はとてもシンプルなので、今日では子供でも誰でも俳人になれます。

現代の俳人は、3 語またはそれ以下の単語からなる短い断片だけの詩を書くこともあります。

しかし、もちろん、日本の歴史を通じて、俳句とその歴史を形作った名前はいくつかありますが、その中で最も有名なのは松尾芭蕉です。

松尾芭蕉

松尾芭蕉は最も有名な俳人とみなされており、彼の詩は今日でも広く読まれ、研究されています。彼の俳句は、自然の素朴な美しさや、日常生活の中で見つけられるつかの間の喜びに焦点を当てていることがよくあります。

松尾芭蕉は、江戸時代の最も有名な詩人の一人であり、17世紀後半の日本の俳句で活躍した最も偉大な人物です。

彼は、俳句を文学ジャンルに変えるという生涯の仕事を成し遂げました。芭蕉にとって、俳句は滑稽な遊び心と精神的な深さ、禁欲的な修行と人間社会への関与を組み合わせたものでした。

連句、俳文、俳画など、さまざまなジャンルで俳句の名作を残した。当時の伝統的な日本の詩とは対照的に、芭蕉の俳句は、庶民、大衆文化の人物、物乞い、旅行者、農民などの人々の日常生活を扱っています。

新たに流行した俳句を具体化し、共通文化を反映した現代俳句の誕生に重要な役割を果たした。

俳諧の別名

俳諧の他の偉大な人物には、俳諧の改革と現代化で知られる与謝蕪村 (1716-1783)、小林一茶 (1763-1827)、正岡子規 (1867-1902) がいます。

この俳句はブラジルにも伝わりました。詩人のアフラニオ ペイショト (1875-1947) は、1919 年に著書『Trovas Populares Brasileiras』の中で、ブラジルのハカイ (5-7-5) の形式を修正しました。

1922 年、日本の詩的な形式の俳句が「現代美術週間」の詩人たちによって議論され、実践されました。オズワルド・デ・アンドラーデがポー・ブラジルで彼を養子に迎える(1925年)。

ワルドミロ・シケイラ・ジュニアは、1933 年にブラジルで最初の破戒本を出版しました。ギマランエス・ローザは 1936 年に「マグマ」でブラジル文学アカデミー賞を受賞しました。

俳句の例

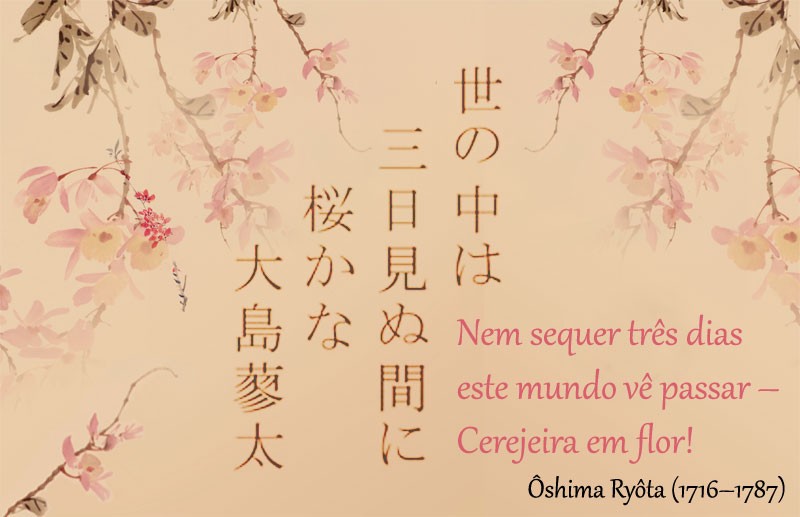

日本語で俳句を鑑賞することは、言語を知らない私たちにとってそれほど簡単ではありません。これらの有名な俳句のいくつかの翻訳だけを引用します。

詩の行の翻訳はまったく同じではなく、日本語の文法も異なるため、一部の単語が別の行に配置されたり、翻訳内での位置が変更されたりする可能性があることに注意してください。

松尾芭蕉の最も有名な日本の俳句「古池」:

- 古池や - ふるいけや - 古いラグーン...;

- 蛙飛び込む - かわずとびこむ - カエルが彼女に飛びつく

- 水の音 - みずのおと - 水の音

松芭蕉の詩:

- 初しぐれ - はつしぐれ - 初めての冷たいシャワー

- 猿も小蓑を - さるもこみのを - 猿も欲しいようだ

- ほしげや - ほしげなり - 小さな麦わらコート

一茶の詩:

- 江戸の雨 - えどのあめ - 何ガロン

- 江戸の雨の何石呑んだ ~なんごくのんだ~ 飲みましたか?

- 時鳥 - ほととぎす - カッコー

ブラジル人が作ったもの:

- ブラジル万歳

- 一年中どこでも

- 4月1日です

- de ミラー・フェルナンデス

————————————————-

- 氷が溶ける。

- ただし、水が冷えると、次のようになります。

- 彼女は寒い、私は燃える...

- de アフラニオ・ペイショト。

———————————————

- Silenciosamente

- 音もなく

- 夜は月の卵を産む…

- de マリオ・キンタナ。

3 節 17 音節の詩を作成するというこの傾向に倣ったサイトが他にもいくつかあります。インターネットを閲覧すると、無数の俳句を確認できます。