衣替え (koromogae)とは、季節の変わり目に行われる美的習慣であり、季節の変化に関連し、日本の公的機関や特に学校で着用される衣服の種類と関係しています。

衣服の変化は季節によって発生するため、夏には薄手の服が作られ、冬には厚着または厚手の服が一般的になります。

目次

"Koromogae"の意味は何ですか?

「ころもがえ」は漢字2文字から成る言葉です。最初の「衣」には「衣服」、「衣服」、「装飾品」という意味があります。 2 番目の「替え」は「交換」、「変更」、「代替」を意味し、「交換」、「交換」、または「変更」と訳される動詞「替える」(かえる、kaeru)に含まれています。したがって、漢字の意味から「衣替え」という言葉には、衣服を変える、取り替えるという意味が込められていると推測できます。

夏の制服

夏、具体的には6月1日に学生服と公務員の制服が変わります。男性の場合、長袖、スーツ、黒い服(熱を吸収しやすい)が代わり、半袖の服とTシャツ(通常は白)に取って代わられます。女性の場合、黒のスーツは古典的なセーラースタイルの制服(通常は白で中央に赤いリボンが付いている)に置き換えられ、太陽光を反射するため熱の蓄積が少なくなります。

男子の場合は「学ラン」と呼ばれます。一方、夏に着用するセーラー服は「シーラ服」と呼ばれます。

以下に夏期の典型的なユニフォームモデルを示します。

冬の制服

一方、一年で最も寒い時期には、通常、男の子は長袖のクローズドスーツ(通常は黒または濃い青)を着用し、女の子はより長い/厚いスーツとスカート(通常は濃い色)を着用します。夏には生地が薄く、軽く、柔らかくなりますが、冬には制服の生地が厚くなり、その結果暖かいです。冬の「衣替え」は通常、毎年10月1日に始まります。

他の国とは異なり、日本の季節は明確に定義されている傾向があることに注意してください。したがって、地域によっては一年中いつでも雨が降る可能性があるブラジルなどのように、日照時間や雨の期間、干ばつや湿度に関して気候が予測できないことはあまりありません。

以下に、日本の冬季の典型的な制服モデルを示します。

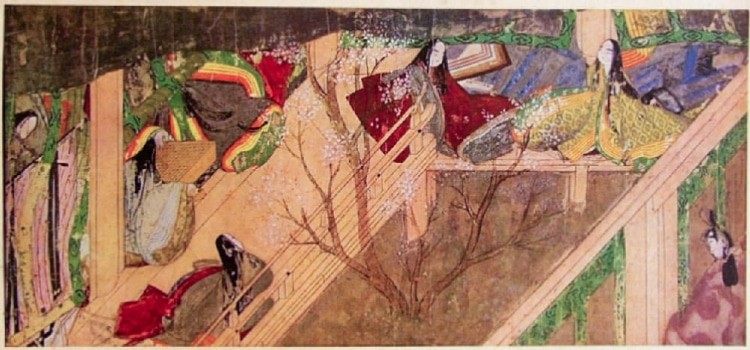

平安時代~衣替えの起源

「koromogae」は、日本の習慣で、8世紀後半にさかのぼります。その時期は悪名高い平安時代(794-1185)であり、「宮廷の時代」としても知られています。この時期、中国の影響はますます強まり、文化の舞台で仏教、道教、そして衣服の美的基準が重要な役割を果たしました。

この文脈において、明治時代以前の帝国制度、軍人、貴族の人々、そして大部分の国民に支えられ、「衣替え」が衣服だけでなく、アクセサリーや器具にも広がる一般的な習慣として定着しました。そこから、季節が変わるたびに、個人や機関が制服を交換することにますます関与する様子が見受けられるようになりました。

この記事の補足として、Nippoのサイトの記事をおすすめします!ここをクリックしてお読みください。

衣服と衣替えに関する語彙

- 制服 (せいふく、seiふく) = 学校の制服。

- 衣服(いふく、いふく)=衣服、衣料品、衣料品。

- 服(ふく、ふく)=衣服。

- 着替える(きがえる、きがえる)=服を変える。

- 季節(きせつ、きせつ)=季節。

- 黒(くろ、くろ)=黒い。

- 白(しろ、しろ)=白い。

- スカート(スカアト)=出て行け。

- ズボン(ズボン)=ズボン、半ズボン。

- シャツ(しゃつ)=Tシャツ。

- 学校 (がっこう、がっこう) = 学校。

- 春夏秋冬 (しゅんかしゅうとう、shunkashuuto) = 四季。

- 夏(なつ、なつ)=夏。

- 冬(ふゆ、ふゆ)=冬。

- 学ラン (がくらん、学ラン) = 男子学生服、学ラン。

- セーラー服(セーラー服、セーラーふく)=女子学生服、セーラー服。

そしてそこに?記事は気に入りましたか?コメントしたり、「いいね」をしたり、ソーシャルメディアで友達と共有したりしましょう!