その時代は、飛鳥時代であり、西暦 538 年から 710 年までの 5 世紀から 6 世紀の間に起こりました。日本では、時間を数える方法は期間または時代 (元号、元号または年号、年号) によって数えられます。この時代は、芸術、建築、仏教、そしてヤマト政権の発展によって特徴づけられました。ここで、日本の歴史をもう少し深く掘り下げて、歴史上のこの重要な時代について学びましょう。

目次

歴史と由来 飛鳥時代のもの

現在、アスカは南の奈良の街に位置しています。この地域に残る建築物を通じて、この時代のいくつかの特徴を今でも見ることができます。

Asuka時代について語るとき、最も一般的なのは日本の芸術や建築に関連付けることです。実際、この名前を提案したのは、約1900年に美術研究者の関野貴出と岡倉天心でした。

この時期、日本も改名手続きを行っていましたが、まだ今日私たちが知っているような名前はありませんでした。名前は倭から日本へと受け継がれました。

ヤマト政権 飛鳥時代

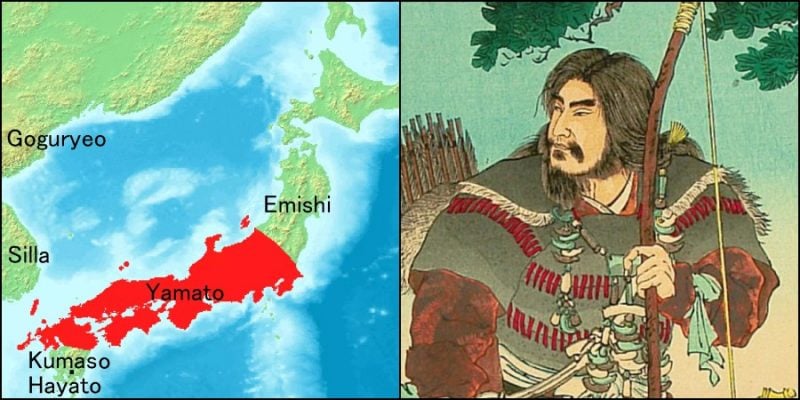

「ヤマト時代」としても知られるヤマト政権は、ヤマト朝廷によって行われた日本の中央集権的な統治でした。飛鳥時代まで続いたこの政権中に、日本は主に文化と宗教に関連する大きな変化を経験しました。

それまで日本の領土は氏族間で争われていましたが、2世紀頃に大和王朝が全国統一に成功しました。いくつかの紛争にもかかわらず、この政府はなんとか比較的平和を維持した。その後、日本人は文化と建築の面でさらに発展し始めましたが、当初は中国に拠点を置いていました。

蘇我馬子氏は初期には婚姻によって宮廷にまで上り詰めた。 7世紀末、推古天皇が即位し、甥の聖徳太子が総督となった。

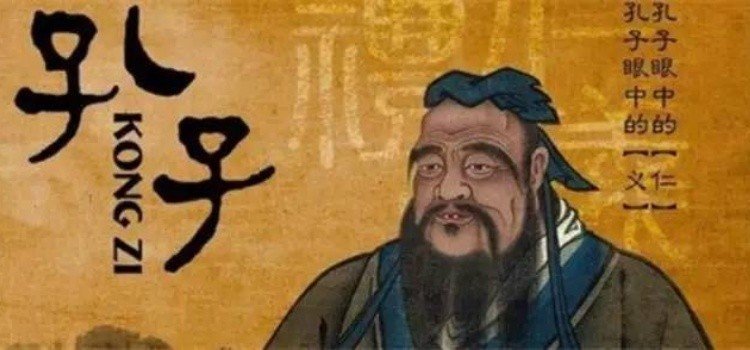

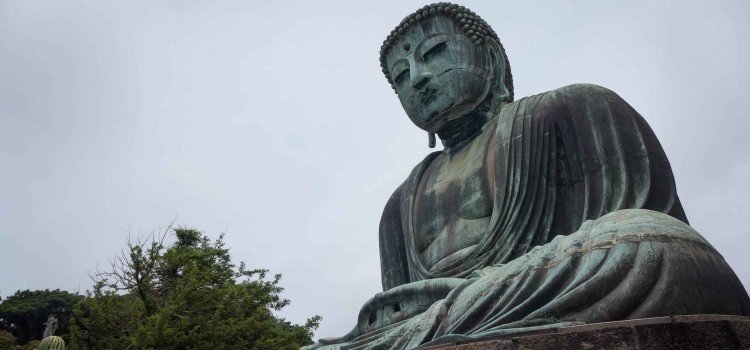

聖徳太子は仏教徒であり、儒教の教えに従っていました。彼は仏教を広めることになりました。そのため、この時期は大きな仏教寺院の建設と見なされています。

聖徳太子はまた、仏教と儒教の教えを重視し、政府の役人とその臣民に期待される道徳と美徳に重点を置いた十七条憲法を制定しました。

さらに中国暦を採用し始めた。しかし主に、彼は中国に学生を派遣することで、日本に仏教を広めることに専念しました。これらの変化は日本、特に中国との関係において大きな助けとなった。

この王子と彼が日本にもたらした変化についてもっと知りたいなら、映画「聖徳太子」があります。 6世紀を舞台にした日本映画です。

王子の死後の改革

聖徳太子は西暦 622 年に 48 歳で亡くなりました。彼の死後、蘇我氏は勢力を拡大しました。 645 年、孝徳天皇は大化の改新として知られる一連の教義を制定し、皇子の死後に書き留めました。

その後、中国の政府機構に起源をもつ新しい管理制度が導入され、最終的には農地改革にプラスの影響を与え、朝廷の権力を強化することになりました。

お最後の時代のアスカは、太宝律令と呼ばれる行政の再編成によって特徴付けられました(律令制度の刷新)。この法律は最初は中国の影響を受けていましたが、その後はさらに適応されました。儒教はこの法律のインスピレーションとして取り入れられたため、その罰則はより軽かったのです。

道教とその日本への影響

飛鳥時代の日本では、仏教に加えて道教も盛んになりました。道教は宗教というよりも一連の教えと哲学とみなされています。この信念は、人間は自然の一部であるため、自然と調和して生きなければならないという考えに基づいています。

仏教と同様に、道教も中国の影響を受けました。 7世紀には多武峰山に寺院が建立されました。その後間もなく、道教の教えが神道や仏教と融合し、新しい儀式が生まれました。

飛鳥時代の文化

信仰はこの時代を特徴づけたので、確かにそれに捧げられた多くの寺院が存在した。しかし寺院だけでなく、絵画や彫刻もあり、その中には仏教に関連するものもあった。

彫刻は礼拝に欠かせないものであったため、現在でも当時の彫刻が残っています。歴史を保存する最良の方法であるため、多くは博物館で発見されています。

それぞれの作品は地元の影響だけでなく、中国やアジアなど他の場所からの影響も示しています。残念ながら、この時代の絵画は時代の経過とともに失われてしまったため、あまり残っていません。

そして、時代を経るときに常に目立つのは衣服です。自分が生きた時代を知ることができるので、文化にも貢献します。大化の改新(645年)の際、天皇や宮廷関係者が着用する一般的な帽子は冠(かんむり)と呼ばれる一種の帽子でした。