日本語では、助詞が文の構成において重要な役割を果たし、アイデアをつなぎ、単語や概念の関係を定義します。その中でも「ものの」は特異性と三つの音素からなる構造で際立っています。これはあまり一般的ではありません。この記事では、この興味深い助詞の意味、起源、実用的な使い方について探ります。

目次

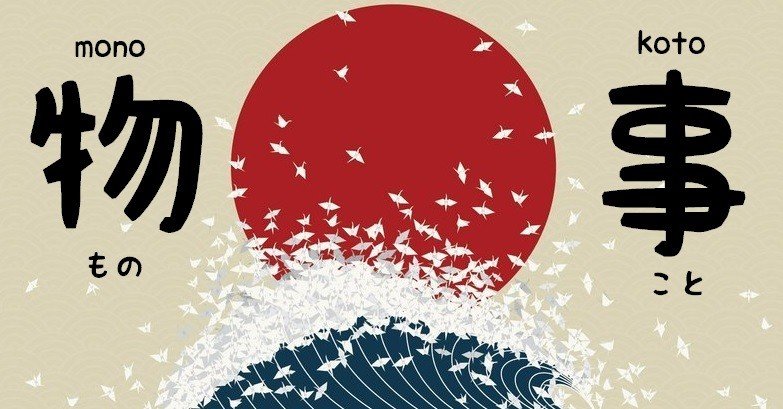

モノノ粒子の起源と構造

「monono」パーティクルは、二つの基本的な部分を組み合わせています: mono (もの)は「もの」または「理由」を意味し、no (の)はこの場合、より洗練された文法的役割を果たします。「の」が所有を示す現代的な使い方とは異なり、ここでは古典日本語(古文)に関連する歴史的な意味合いを持っています。

平安時代には、「の」という助詞が二つの名詞の間に関係を築くことができ、第二の名詞が第一の名詞を補完または説明しました。これが今日私たちが知っている「ものの」を形作りました:矛盾する二つのアイデアをつなぎ、期待が裏切られたことを表す対比的な接続詞です。

例えば、現代の文では「monono」は最初の考えと対比される第二の節を導入するために使われ、以前に言われたことの力を「壊す」または「減少させる」ものです。

Mononoはいつ使うのですか?

他の粒子、例えばkedo (けど)やga (が)も対比や反対を伝えますが、「monono」はより特定の状況で使用されます。これは、最初に期待が設定されているが、結果や現実がそれに一致しない場合に理想的です。この洗練された対比により、「monono」はより正式かつ表現力豊かになり、通常は文学的な文章やより複雑な議論で見られます。

実用例:

パーティーに行くことにしたものの気がはずまない。

(Pātī ni iku koto ni shita monono ki ga hazumanai)

パーティーに行くことに決めましたが、楽しみではありません。

パーティーに行くという決定はワクワク感を示唆しているが、第二の条項は逆の感覚を明らかにしている。

いろいろな説はあるものの、恐竜がなぜ突然絶滅してしまったのかはまだ謎のままである。

(Iroirona setsu wa aru monono, kyōryū ga naze totsuzen zetsumetsu shite shimatta no ka wa mada nazo no mamadearu)

恐竜の突然の絶滅についてはさまざまな説がありますが、本当の原因はまだ不明です。

この例は、存在する理論の数と決定的な答えの欠如という対照的な2つのアイデアを結びつけています。

高校時代からつきあっている彼氏はいるものの、つきあいが惰性になっていると感じ、不満をつのらせている。

(Kōkō jidai kara tsukiatte iru kareshi wa iru monono, tsukiai ga dasei ni natte iru to kanji, fuman o tsunora sete iru)

彼女は高校時代から付き合っている彼氏がいますが、関係がマンネリ化していると感じています。

ここで、「monono」はキャラクターの感情的期待に応じていない関係を示しています。

モノノと他の粒子との違い

「monono」は「kedo」や「ga」のようなカジュアルな助詞ではないことに注意することが重要です。その使用はより洗練されており、フォーマルまたは文学的な文脈に最適です。さらに:

- Kedo (けど): 日常会話で使われる、よりカジュアルで直接的な表現。

- Ga (が): より中立的なトーンであり、やや正式な状況で一般的です。

- Monono (ものの): 期待と現実の間により深い緊張を含み、しばしば書かれたテキストにおいて。

使用準備ができているものの?

「monono」という粒子は、日本語の複雑さと豊かさの魅力的な例です。その歴史的起源、特定の文法的機能、正式な使用は、対照や期待のニュアンスを表現するための強力なツールとなっています。言語を学ぶ人にとって、「monono」を理解し適用することは、語彙を豊かにするだけでなく、日本語の微細なニュアンスを深く理解することにもつながります。このユニークな言語の要素をマスターするために、フレーズやテキストを通じてさらに探求してください。