江戸時代(1603年~1868年)、封建的な日本は、社会を主に4つのグループ(武士、農民、職人、商人)に分けるシステムの下で暮らしていた。このモデルは"士農工商"(しのうこうしょう)として知られるようになり、特にいわゆる"鎖国"(さこく、さこく)、いわゆる鎖国が長く続いた。

この記事では、日本に普及し、徳川幕府の政策に影響を与えたこの制度について詳しく学びます。さらに、当時の日本社会を代表する4つの主要な階級のそれぞれの具体的な特徴も見ていきます。

補足として、徳川時代の背景と歴史をより深く理解するために以下の記事をお読みください。

目次

システム「新処署」

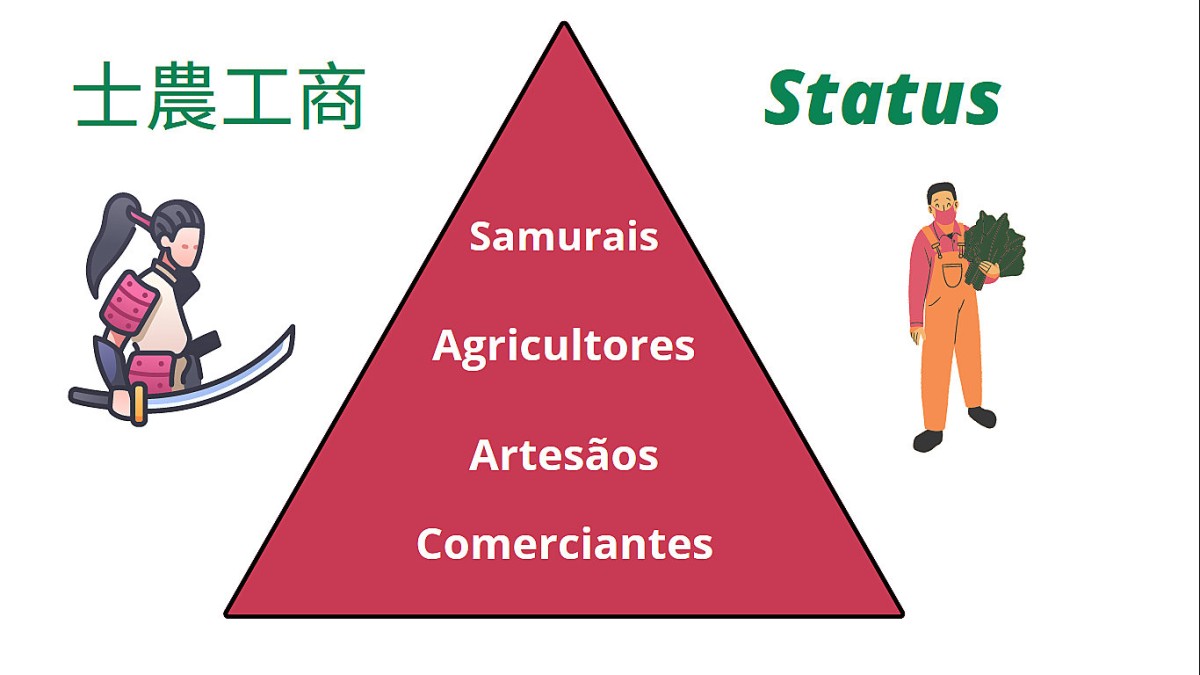

言葉「Shinoukoushou」(士農工商、しのうこうしょう)は、四字熟語(4つの漢字から成る用語)であり、武士、農民、職人、商人の4つのグループを表す中央の考えを持っています。日本語では、この語彙は「士」(し、shi)という漢字から成り、「武士」または「戦士」を意味し、「農」(のう、nou)は「農業」の意味を持ち、言葉「農家」(のうか、nouka、農民)に含まれています。また、「工」(こう、kou)は「職人」、「大工」または「製造」を表します。最後に、「商」(しょう、shou)は「商業」、「販売」、「商人」および「ビジネス」を意味します。

上記では、17世紀から19世紀の階層的なシステムにおける「地位」という点に関して、日本の社会ピラミッドがどのように分かれていたかを見ることができます。この階層モデルは、支配的なイデオロギーと儒教の思想(中国の思想家孔子の哲学)の影響を受けており、江戸時代の一部における日本の哲学的基盤となり、他のアジア諸国の政治的・社会的方向性を決定づけることになりました。また、20世紀の権威主義的政府のイデオロギーと摩擦を引き起こし(特に毛沢東の共産主義独裁の間)、21世紀には現在の中国の習近平政府の政治哲学における重要な概念として再浮上しました。

shinoukoushouは、徳川家康のいくつかの思想的顧問、例えば儒教の林丹波の正当な理由によって動機付けられ、確立されました。武士、農民、職人、商人からなるピラミッドの厳格さは石のように硬く、当時の昇進は非常に困難であり、地位は主に出生などの固定要因によって決められていました。各グループの大名(土地の主人)との関係も、ケースごとに異なっていました。

日本のRPGゲーム、特にJRPGでは、この構造が頻繁に見られるという興味深い事実があります。特にドラゴンクエストシリーズのゲームでは、商人、職人、農民(主に重要な情報を持つNPC)や戦士(これらのゲームでは必ずしも侍とは限らない)が常に存在します。

サムライ

歴史的な多くの情報源によると、侍はこの時期に人口の約10%を占めていました(いくつかの著者はその割合を8%から10%の間としています)。19世紀末までに、彼らは武士として存在しなくなり、剣を手放して市民社会の一員となり、平民になりました。

農家

彼らは当時の人口の 80% 以上を占め、食料を提供する必要性が大きかったため、社会において非常に重要な存在でした。農民に課せられる労働は重労働であったが、それにも関わらず農村部では飢えが絶えなかった。農村労働者の大多数は小規模農家や小作人で、自分の土地を放棄して国の農業のために働くことを余儀なくされていました。

職人たち

職人は、生存や日常生活に欠かせない製品、装身具、アイテムを生産していましたが、人口の少数派であり、貿易商と合わせて日本の人口の約5%から10%を占めるにすぎませんでした。彼らは日本に有用性の高い資料を提供した重要な人物であった。これらは20世紀に大きく成長した日本の産業の萌芽とも言えるでしょう。

商人

前述したように、商人は職人と合わせて社会の人口構成の 10% 未満でした。商人は、職人が製造した商品や農場や農民の土地で農民が生産した食品の販売(および購入)のみを扱う場合にはほとんど地位がなかったため、ピラミッドの最下位に位置しました。しかし、それらは経済を動かし、物質の流通にとって重要でした。

まとめ

シノウコウショ制度の終了後、日本社会はより統一された国民意識を育むようになり、古い階級特権や階層の違いが、近代国家としての国家のイメージや日本の帝国主義を支持する集団的な感情のために、ある種の形で脇に置かれ始めていた。

現在では、この分類は明らかに存在しません。しかし、現代の著者の中には、たとえ別の言葉や別の文明の文脈であっても、社会の階層化が依然として非常に存在していると述べている人もいます。

そしてそこに?記事は気に入りましたか?コメントしたり、「いいね!」をしたり、ソーシャルメディアで共有したりしましょう!