日本の旧石器時代はすべての始まりです。日本初期の歴史は伝統的に、旧石器時代 (紀元前 50,000 年頃 - 紀元前 12,000 年頃)、縄文時代 (紀元前 11,000 年頃 - 紀元前 300 年)、弥生時代 (紀元前 300 年 - 紀元前 300 年)、古墳時代 (紀元前 300 年頃 -西暦552年)とヤマト(西暦552年 - 西暦710年)。

これらの時代の年代は複雑で、いずれにしても文化は重複する傾向がありますが、初期の日本がこれらの重要な各時代に大きな変化を経験したことは明らかです。

日本の旧石器時代は、紀元前5万年から紀元前1万2千年までの日本に人類が居住していた時代で、縄文時代に先立つ時代です。ただし、開始日については議論があり、紀元前 35,000 年が最も受け入れられている日付です。

静岡県浜松市で初の人骨が発見された。放射性炭素年代測定によると、化石は約1万4000~1万8000年前に遡る。

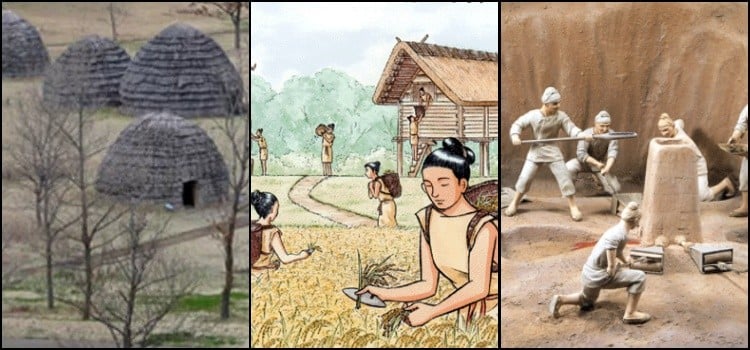

新石器時代の後半に世界中で出現した磨製石器の発達により、この時期の日本の先史時代は他の先史時代と比べて独特なものとなっています。

目次

列島の最初の住民

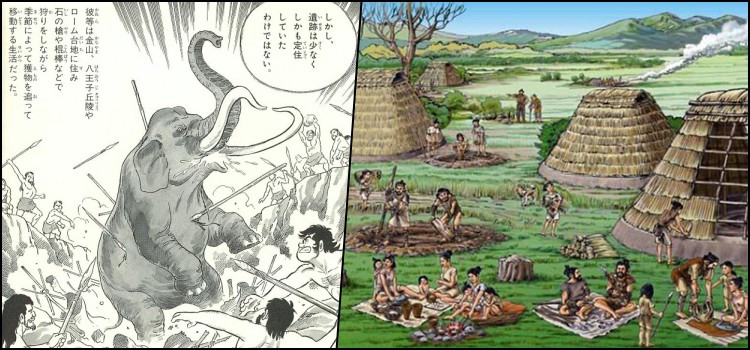

この諸島に最初に居住した人類は、北東アジアから来た石器時代の狩猟民でした。彼らは小さな部族に分かれて旅をし、先端が石の武器を使い、野生動物の群れを追って氷河期に架けられた陸橋を渡って日本にやって来ました。

彼らはもっと前に来たと信じている人が多いが、これらの狩猟者が日本に来たのは紀元前 35,000 年以前であることが知られている。旧石器時代の遺物には、シベリアやユーラシアのものと同様の精巧に作られた刃物が含まれている。

一方、日本の旧石器時代は土器が発見されていないため、先土器時代(先土記)とも呼ばれます。このようにして、その住民をその後の時代の住民と区別するのに役立ちます。

イベントやツール開発など

約24,000年から22,000年前の間に日本の九州南部で起きた大規模な火山噴火は、独特の火山灰である姶良丹沢(AT)火砕流を日本の大部分に広げ、日本の出来事は「ATの前か後」であると推定されている。同じ頃、最初の石器が作られ始めました。

その瞬間から、小石はそれほど重要ではなくなりました。小さくてよくできた道具、特にナイフの形をした道具は、約 16,000 年前に重要性が高まりました。

約 16,000 年から 13,000 年前に主流だった小さな石英と黒曜石の道具は、北東アジアやヨーロッパの同時代の道具とかなりの類似性を示しています。北海道の遺跡から出土した道具は、極東やシベリアの道具とほぼ同じです。