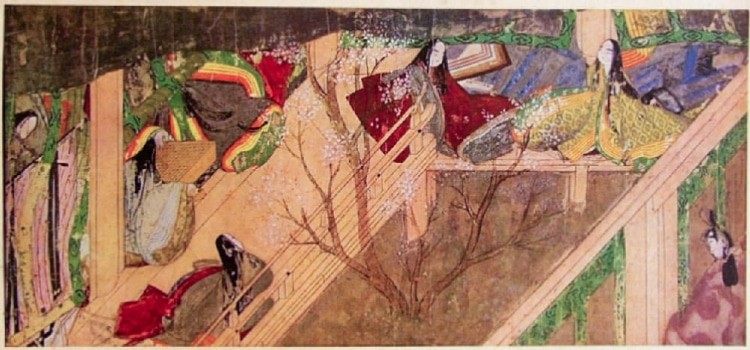

平安時代 [Heian jidai]は、日本の古典史の最後の区分であり、794年から1185年までの期間です。この時代は、平安京(現在の京都として知られる)の首都の出現にちなんで名付けられました。

これは、日本の歴史の中で、仏教、道教、その他の中国の影響が最高潮に達した時代です。平安時代は日本の宮廷の最盛期とも考えられており、芸術、特に詩や文学で有名でした。

表面上、日本の皇室は権力を持っていたが、実際の権力は藤原氏の手に握られていた。藤原氏は皇室と結婚した強力な貴族の家族であった。多くの天皇は実際に藤原氏の母を持っていた。平安 (Heian) は日本語で「平和」を意味する。

- - - -

目次

平安時代の歴史

平安時代は奈良時代に先行し、第 50 代天皇である桓武天皇が日本の首都を平安京に移した西暦 794 年に始まりました。

桓武はまず長岡京に都を移そうとしましたが、一連の災害が長岡京を襲ったため、天皇は平安に二度目の都を移すことになりました。 9世紀末、中国では反乱が起こり、政情が不安定になりました。

日本の中国へのミッションは停止し、中国からの輸出の流入が止まり、国府文化と呼ばれる独立した日本文化の成長を促進しました。

したがって、平安時代は後の世代が常に賞賛する日本文化の頂点と見なされています。この時代は、権力を握り、日本の封建時代を始めることになる武士階級の出現でも知られています。

軍階級の台頭

初期の法廷では徴兵が中央管理されており、軍事問題は地方貴族の手から離れていた。しかし、792 年以降この体制が崩壊すると、地元の権力者が再び軍事力の主な供給源となった。効率的な軍事システムの再確立は、試行錯誤の過程を通じて徐々に行われました。

その時代、皇室は軍を持っていませんでしたが、主に個々の州に任命されたoryoshiで構成される専門家の戦士の組織に依存していました。そして、特定の任務のために任命されたtsuibushiもいました。これが日本の武士階級の起源となりました。しかし、最終的な権威は皇室にありました。

Shōenを持っていた者は、労働力にアクセスでき、軍事技術が向上(新しい訓練方法、より強力な弓、鎧、馬、より良い剣など)し、9世紀には地域の条件が悪化していく中で、軍事サービスはshōenの所有者の生活の一部となった。

彼らだけでなく、民間および宗教機関も自らを守るために私的な警護部隊を結成しました。徐々に、地方の上流階級はbushi(戦士)やsamurai(仕える者)という理念に基づいた新しい軍事エリートに変貌しました。

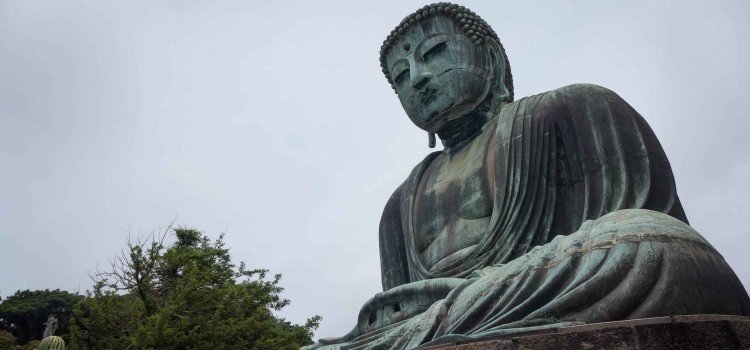

仏教の興隆

仏教はこの時代に、天台宗と真言宗の 2 つの主要な宗派を通じて日本中に広がり始めました。天台宗は中国で生まれ、大乗仏教の最も重要な経典の一つである法華経に基づいています。真言宗は中国の陳円派を日本に伝えた僧侶最澄が鍵となった。真言宗は空海僧侶によって日本に伝えられました。

桓武天皇自身も天台宗の有名な後援者でした。空海は、詩、書道、絵画、彫刻で後の皇帝と後世の人々に感銘を与えました。真言は、象徴性と儀式の使用を通じて、国内に広くアピールしました。

平安時代の経済状況

日本の文化的、宗教的発展にもかかわらず、この国の経済状況は嘆かわしいものでした。

1000年までは、藤原道長は意のままに天皇を追い詰め、廃位させることができた。伝統的な官職に権限はほとんど残されず、政務は藤原氏の私的な行政によって処理された。

同時に、経済が非常に弱体化して政府が通貨を発行できなくなり、お金が消え始めたため、藤原氏は日本とその地方を管理するのに無能であることが判明した。これにより、現地通貨に代わる米での支払いが実現しました。

藤原氏はまた、適切な警察力を維持できず、泥棒やその他の犯罪者が自由に徘徊するようになり、旅行者の安全に大きな影響を及ぼしました。

平安時代末期

平安京の貴族はとても裕福に暮らしていましたが、日本の田舎ではほとんどの人々が非常に貧乏でした。平安京の富裕層は農民の農業やその他の仕事で資金を賄っていた。それでも、富裕層は貧しい人々を見下し、彼らの問題を無視しました。

豊かな人々が平安京の文化に集中している間、地方での出来事は平安の朝廷を弱体化させ始めました。上級貴族に大土地を与える慣習は徐々に天皇の権力を減少させました。荘園を所有している者は税金を払わなかった。しばらくすると、税金がかからない土地はかなり一般的になりました。政府はもはや天皇を支えるための十分な税金を徴収できなくなっていました。

日本の支配者たちは統制を失い始めた。犯罪者たちは田野を横行していた。異なる宗教の人々が互いに攻撃し、奪うために団結し始めた。政府は法の執行を提供するには非常に弱かった。shoensの所有者たちは自分の土地を守るために独自の警察と軍隊を創設した。土地の所有者たちの利益は皇帝を支援するのではなく、自分たちの私的な安全を支払うためのものであった。

12世紀までに、一部の地方領主の力は弱体化した帝国政府と同等になった。土地管理をめぐる紛争が国中で勃発した。一方、首都ではさまざまな氏族が権力を巡って争っていた。 1180年、日本で内乱が起こりました。

1185年、軍事家族の頭目である源頼朝が権力を掌握しました。軍事指導者が日本を支配する新しい時代が始まり、これを将軍制と呼びます。