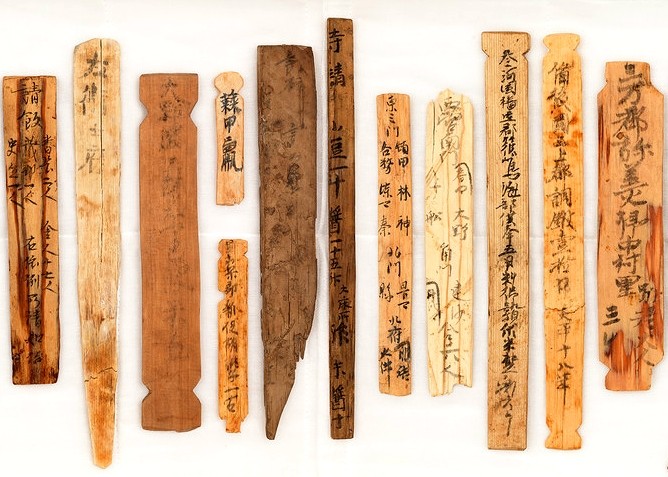

木簡は、日本の考古学者によって発見された、文字が書かれた短冊状の木の板で、紙が発行される以前にメッセージを伝えるために使用され、中国や韓国などでも使用されていました。

Mokkan の特徴の 1 つは、スクレイピング、書き換え、再利用できることです。筆と墨で書かれていますが、削るなど他の形式でも見ることができます。

今日でも日本人には、寺の木に何かを書いたり、くじを引いたり、何らかの約束をしたりする習慣が残っていますが、これは木簡との関係を示すものではありません。木簡は紙の出現とともに絶滅してしまいました。

こちらもお読みください:

木簡についての好奇心

日本で発見された木簡のほとんどは7世紀から8世紀のものです。木簡は筆記用具が限られていた10世紀まで使われていました。

15万点以上の木簡が回収されており、その多くは古代中国語と日本語で書かれており、言語の混合と進化を示しています。

日本全国、特に古都奈良や藤原周辺で見ることができます。これらは非公式の目的、郵送、メモ、文書、公式記録、その他の種類のメッセージに使用されました。

木簡にはいくつかの種類があり、基本的には呪い、書道、詩、和歌などあらゆる種類のメッセージです。木簡にも名前の違いはありますが、さまざまな形式があります。

Mokkanは、先端に剣のような先端を形成し、両端に上向きの切れ目を持つ紙の帯のように見えます。おすすめの読み物:刀 – 日本の伝説的な剣