Burakumin 「部落民」は、日本の階級を指す言葉であり、社会的な階級やライフスタイルによって激しい偏見を受けた日本人の約3%の割合を指します。

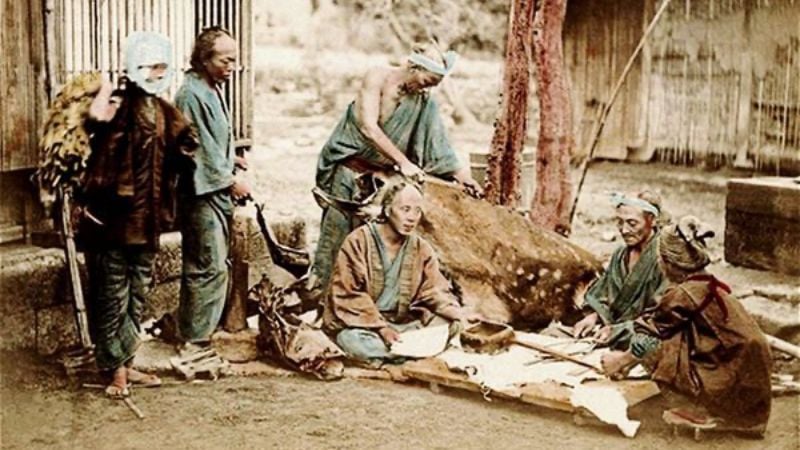

中世の間、burakuminは社会階級の中で最も低いクラスでした。彼らは、犯罪者の執行人、皮革製品の製造者、肉屋、街の掃除人、墓守など、穢れたと見なされる職務に従事していました。

伝統的に特定のゲットーに住んでおり、他の社会グループの寺院を訪れることを禁止されていました。封建制度と呼ばれるカースト制度も世襲であり、グループの社会的スティグマを永続させていました。

burakuminに対する差別の根源は、神道における純潔の教義にあります。日本への仏教の導入に伴い、死や特定の動物の消費に関連する不浄の概念が、burakuminとのさらなる分離を引き起こしました。

カーストの意味 - 世襲的な性質を持つ社会集団、または厳格な社会階層システム。

目次

部落民の起源

部落民がどのようにして出現したのかは定かではありませんが、歴史家は、彼らの出現を説明するには 3 つの異なるバージョンがあると言っています。

A 最初のは、彼らが先住民であり、日本の原初的な人々であり、後に国に到着した人々によって支配されたと言っています。二番目のは、彼らがフィリピン人と韓国人の移民であると言っています。

そして第三版では、部落民はかつて、動物を食用のために殺し、清め、調理する任務を負っていた人々だと述べています。しばらくすると、彼らは死者を葬儀のために準備する任務も負うようになりました。

18世紀の中頃、神道の改革者である平田篤胤は、部落民は不浄で劣っており、社会から隔離され、他のカーストの寺院に入ることを禁じられるべきだと述べました。

1871年になってようやく、部落民はゲットーの外に住むことができましたが、社会的な差別は続きました。今日でも、ゴミ処理場や肉製品の工場などの労働者の大部分は部落民です。

被差別部落民の子孫

現在では、部落民を識別するのは昔ほど簡単ではありません。たとえば、徳川時代には、彼らはゲットーに住んでおり、部落民であることを示す特定の服を着ていたからです。

しかし、今日ではこれは当てはまらないため、それが被差別部落民であるかどうかは定かではありませんが、埋め立て地、下水道、冷凍倉庫、死体の処理などで働く人々と関連付けられていますが、他の人々も同じ仕事をすることができます。

ほとんどの被差別部落民の子孫は、偏見を避けるために自分の出自を隠すことを好みます。なぜなら、自分の出自を明かしてしまうと、良い仕事に就く機会や結婚の機会さえも失う可能性があるからです。そして、すでに雇用されている人がその出自を明らかにした場合、解雇されることさえある。

現在でも、日本の企業は、部落民の出自を示す家庭を示す私立探偵のリストを購入し、その家族からの人材の雇用を避けているため、被差別部落民が経済的、社会的状況を変えることは非常に困難になっている。

また、一部の日本の家族が被差別部落出身者の子孫が家族の一員と結婚することを妨げるためにこれらのリストを使用しているとの報告もある。

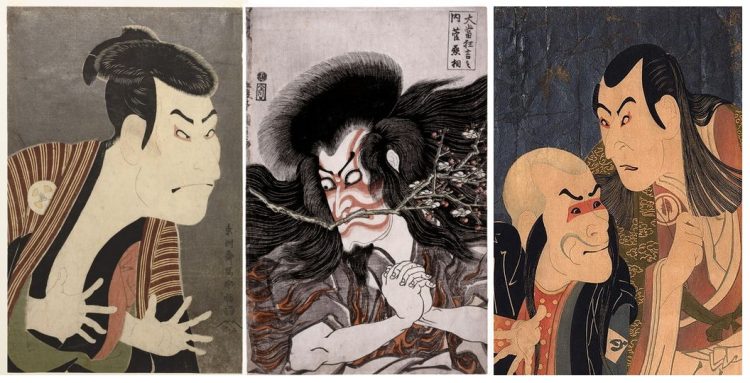

日本の歴史で最も重要なアーティストの中には、部落民が含まれていることを強調することが重要です。その中には、いくつかのアーティストや能の創作者も含まれており、また歌舞伎や狂言の創作者もいます。

偏見は減りましたか?

幸いなことに、日本ではこの偏見は減少しつつあり、その証拠は1871年の日本政府の法令であり、被差別部落民は一般国民とみなされ、法律の下で日本の他の社会階級と同様の権利を有すると定められた。

しかし、被差別部落民は汚くて劣った階級であると考えている人は依然として多く、被差別部落民の子孫の大部分は、おそらく祖先から受け継いだであろう過小評価されている職業に就いています。

そして、その 1871 年の法令には財政的、教育的援助が伴っていなかったので、多くの日本人は依然として同じ考え方を持ち続けており、被差別部落民は被差別部落民であり続けています。

しかし、重要な日本の芸術家には被差別部落民の子孫が数多くいることをもう一度思い出してみる価値があります。現在のシナリオでは、有名な作家、ビジネスマン、または政治的地位にある人もいます。

例えば、大阪府知事を務めた元知事であり現在大阪市の市長である大阪の橋下徹は部落民であり、小説家の宮崎学や中上健次もそうです。ユニクロの創業者であり社長のユニクロの柳井正も忘れてはなりません。

しかし、残念なことに、被差別部落民の子孫の大多数は依然として過小評価されている職業に就いており、あるいは犯罪の世界に足を踏み入れていることさえある。山口組(日本最大のヤクザ組織)の組員の約70%は被差別部落出身者であると考えられている。

しかし、いくつかの重要な運動が、日本の部落民の子孫の状況を変えようとしています。20世紀初頭から、これらの運動は二つの分野に分けられました。「同化」は、部落コミュニティの生活水準の向上と、日本の主流社会との統合を促進することを奨励しました。一方、「平等化」は、差別の加害者とされる人々に立ち向かい、批判することに焦点を当てた運動です。