Ist Ihnen aufgefallen, dass in vielen Animes die Hauptfigur am Ende ihre Kräfte verliert? Wussten Sie, dass dieses Phänomen einen kulturellen Ursprung haben könnte? Das stimmt. In mehreren Shonens – Anime- und Manga-Serien, die sich an männliche Teenager richten – können wir sehen, wie dieses Klischee verwirklicht wird.

Spoiler Alarm!

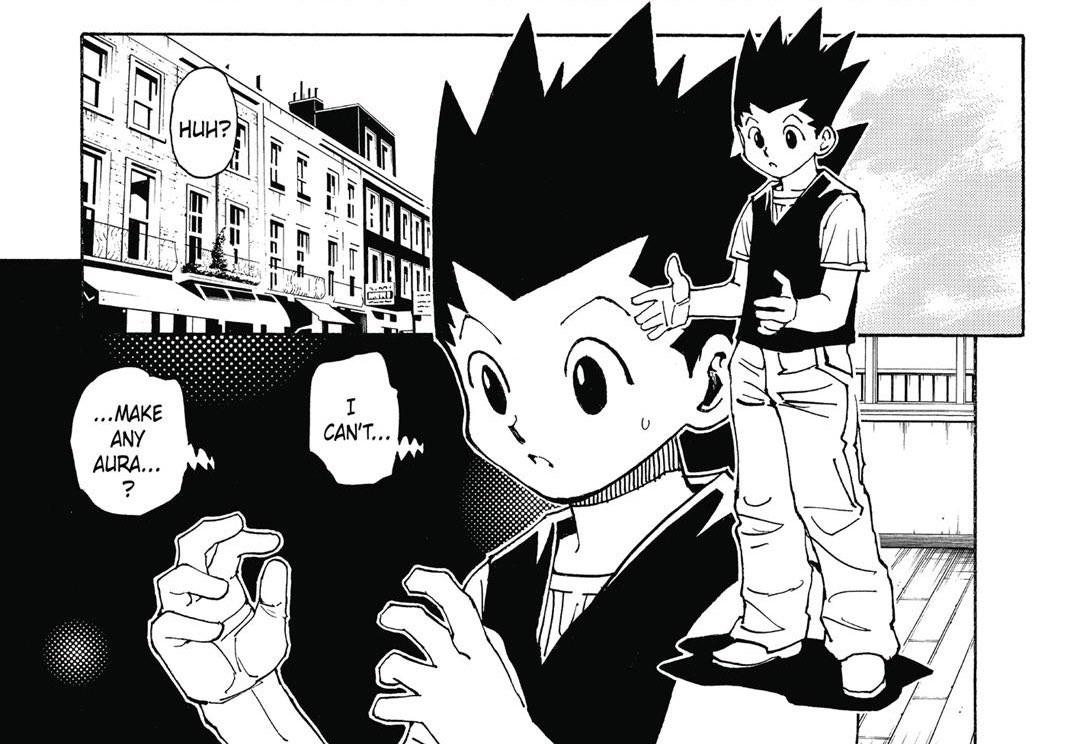

In „Bleach“ verliert an einem bestimmten Punkt der Serie der Protagonist Kurosaki Ichigo sogar seine Shinigami-Kräfte, während in „Hunter x Hunter“ die Hauptfigur Gon nach einem harten Kampf gegen Neferpitou seine „Nen“-Fähigkeiten verliert. In mehreren anderen Animes und Mangas ist dieses Muster zu sehen, wie im Fall von Naruto, in dem der Protagonist der Serie Kurama (den neunschwänzigen Fuchs) verliert.

Warum wiederholt sich dieses Muster schließlich so oft in diesen Geschichten?

In diesem Artikel werden wir versuchen, mehr über dieses weit verbreitete Phänomen in der Popkultur zu erfahren. Erinnern wir uns auch an bemerkenswerte Momente im Anime, als die Hauptfigur ihrer Kräfte beraubt wurde und ein normaler Mensch wurde.

Índice de Conteúdo

Anime, in dem der Protagonist seine Kräfte verlor

- Bleach – Kurosaki Ichigo (verliert kurz vor Beginn des Fullbringers-Bogens seine spirituellen Kräfte).

- Hunter x Hunter – Gon Freecs (verliert das Nen nach der Chimera Ants-Saga).

- Yu yu hakusho - kuwabara (verliert seine geistige Kraft nach dem Sensu -Bogen).

Wenn Sie sich an andere Animes erinnern, in denen dieses Klischee vorkam, schreiben Sie es in die Kommentare.

Kultureller Ursprung dieses Klischees – mögliche historische Einflüsse

Der Ursprung dieses Klischees ist nicht sicher bekannt. Es ist jedoch möglich, einige Hypothesen für seine Entstehung vorzuschlagen, wie zum Beispiel das Vorherrschen der Dichotomie zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen in Geschichte und in der japanischen Kultur, wie wir weiter unten sehen werden.

Früher glaubte man, der Kaiser Showa Kaiser Showa (昭和天皇 – しょうわてんのう, showa tennou) zum Beispiel soll spirituelle Kräfte besitzen (als direkter Nachkomme der Göttin Amaterasu). Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste der damalige Kaiser (der Hirohito hieß) über Funk sprechen, damit die Bevölkerung ihn als gewöhnlichen Menschen wahrnahm, der in diesem Moment seiner spirituellen Kräfte beraubt und gebraucht würde eine Waffenstillstandsbotschaft für die gesamte Bevölkerung zu übermitteln. In der Nachkriegszeit verstärkten sich die menschlichen Aspekte von Hirohito noch mehr, als seine intimsten Interessen, wie seine Faszination für Meeresbiologie und wissenschaftliche Studien in Labors, in den Medien veröffentlicht wurden.

Ein weiterer möglicher Einfluss für die Entstehung dieses wiederkehrenden Elements fiktiver Geschichten wäre die japanische Mythologie. Verschiedene mythologische und folkloristische Wesenheiten, wie z Yokais und die Kami haben menschliche Eigenschaften, die die Dichotomie zwischen Übernatürlichem und Mensch verstärken. Ö Kappa, berühmtes legendäres Wesen, das die Flüsse bewohnt, verliert seine Kräfte, wenn das Wasser auf seinem Kopf verschüttet wird.

Trotzdem verlor der japanische Samurai selbst, der eine mystische Aura hatte, die sie umgab, allmählich den legendären Status, den sie hielten, und begannen, die Zivilgesellschaft als "gewöhnliche Menschen" zu integrieren, insbesondere nach dem Verbot der Schwerter während der Meiji -Ära.

All diese historischen Referenzen lassen uns glauben, dass Mangaka dazu neigen, Merkmale und bemerkenswerte Momente von Legenden, Geschichten und Kriegen zu verwenden, um den Mythos des „Mächtigen, der mittelmäßig wird“ oder des „Übernatürlichen, das menschlich wird“ in Ihren Geschichten neu zu interpretieren und wiederzuverwenden. Dieses kulturelle Merkmal ist so auffällig, dass wir beobachten können, wenn Charaktere, die einst sehr stark waren, Teil der Gruppe gemeinsamer Charaktere werden. In Naruto und Dragon Ball werden Charaktere, die zu Beginn der Handlung als mächtig galten, am Ende beider Serien in die Rolle gewöhnlicher Menschen verbannt.

Andere unzählige japanische Geschichten und Erzählungen haben dieses Detail als ein wichtiges Merkmal ihrer Handlungen. Der Schweizer Psychiater Carl Jung nannte diese sich wiederholenden Muster „Archetypen“ und glaubte, dass sie durch Erfahrungen aus den unterschiedlichsten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte motiviert seien. Diese Erfahrungen werden von Archetypen geprägt, die in das kollektive Unbewusste eingebettet sind.

Was ist los? Hat Ihnen der Artikel gefallen? Also liken, kommentieren und in den sozialen Medien teilen.