Tengu 【天狗】は、日本の俗信において神とも怪物とも言われる伝説上の生き物です。この記事では、映画、ゲーム、アニメでよく見られる、日本の民間伝承に登場するこれらの奇妙な生き物について少し説明します。

報道によると、天吾は山伏の格好をしており、赤い顔と高い鼻を持ち、飛ぶための翼を持っているという。一般的には人々を魔術師へと導く怪物とされており、外法様とも呼ばれる。

山伏とは、山に住む崇源道の僧侶のことです。

目次

天狗の由来

元々、Tianguという言葉は、中国で悪い出来事を示す隕石を意味していました。大気に入って地表の近くに落ちる火の玉は、しばしば空中で爆発し、大きな音を発します。

この天体現象は、吠え声を上げて天に向かって突進する犬にたとえられます。中国の『史記』や漢書、晋書には天宮に関する記事が含まれています。天宮は天に災いをもたらす悪星として恐れられていました。

仏教では、もともと「天宮」という言葉は『三蔵経』には登場しません。しかし、『正法年情経』巻第19には、「あらゆる瞬間に、スペクトルガスが上昇していると言われています。」とあります。

637年の2月、聖明天皇の治世の9年目に、巨大な星が雷のような轟音を立てながら東から西へと都の空を横切ったと言われています。人々はそれを隕石の音や地雷の音だと言っていました。

すると、中国の唐から帰国した賢明な僧侶、閔敏旻は、「これは隕石ではありません。隕石ではなく、天狗です」と何度も繰り返しました。彼の吠え声は雷のようだということ。

彼らはTengu no Nihonshoki(日本の年代記)と呼ばれました飛鳥時代に。しかしその後、この名前で呼ばれた記録はなく、中国の生き物に対する見方は日本には根付かなかった。

征明天皇の時代から平安時代中期までは、その人物は文献に登場しませんでした。平安時代 (794-1192) になると、天狗が再び日本に現れ、妖怪に姿を変えました。

天狗の誕生

空海と円珍によって密教が日本に伝えられたのが始まりです。山伏は死後、利益を得ようとする傲慢で利己的な人々として生まれ変わったため、天狗の宗教は呪術的な世界の一種であると考える人もいます。

一方、平野の人々は山を異界として恐れ、そこで起こる怪奇現象を天狗の仕業と呼んだ。このことから、人々は彼を山の神とみなす傾向があります。

さまざまな種類の天狗を指して、今でも「虞敏」「山男」「山の神」などと呼ぶ地域もある。今日、[天狗]という言葉は文字通り楽園の犬を意味します。

天狗の特徴

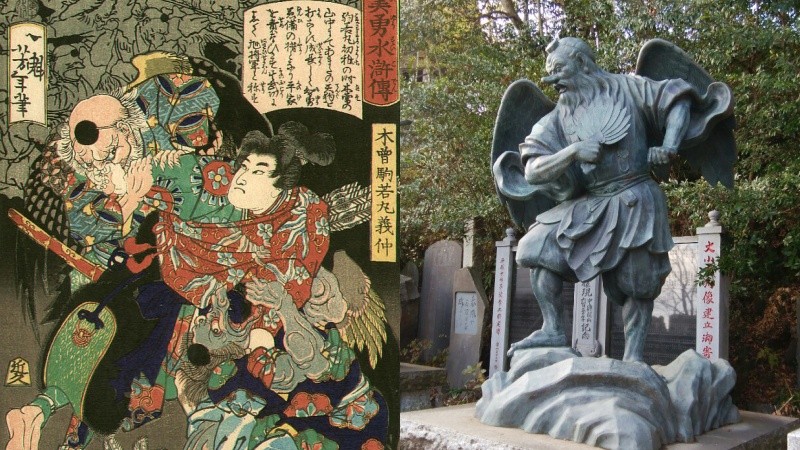

今日の彼らの共通の特徴は、高くて長い鼻、赤い顔、山伏のような服装、一本歯の下駄を履いて自由かつ無秩序に飛び回ることであり、これは中世以降のものであると解釈されています。

実際、当時の天狗の姿は一定ではなく、主に僧侶の姿をしていましたが、時には子供や鬼の姿をしたものもありました。彼らはまた、空を飛ぶ尖塔のイメージに取り込まれることもよくありました。

天狗は誇りの権威とされ、高い鼻はその象徴とされています。 「天狗になる」というのは、自分に誇りを持っているということです。一般に、彼らは教えることに熱心です。

中世には仏教の六道のほかに、仏道を学んでいるから地獄に落ちず極楽に行けない無間地獄とされる天狗道もあった。彼らは悪の法則を扱っていたからです。

天狗の種類

前述したように、天狗にはいくつかの種類と形態があります。一般的な外見は赤い顔と大きな鼻で、翼があり空を飛ぶといわれています。人型やカラスに見えるタイプもいる。

地域のより obscure な tengu の変種には、Guhin (招かれた犬) が含まれ、木や犬の側面を持ち、Kawatengu は水中に住んでおり、False Flame を作成でき、Shibatengu は基本的に別名の Kappa です。

歴史を通じて、カラ、コトボ、ハテンゴなど、さまざまな名前と特徴が与えられてきました。女天狗や無天狗と呼ばれる女性バージョンもあります。以下に主なものを示します。

大天吾とか大天狗とか

諸説ありますが、善と悪の両面を持った怪物や神、僧侶、死後天狗となる優れた力を持った修行者などとも言われています。そのため、他の天狗よりも強い力を持つと言われています。

これらは、私たちが日本の祭りのマスクで見ることに慣れている天狗のタイプです。彼らは人々を誘拐し、苦しめていましたが、同時に彼らの技術も教えていました。多くの人間は力を得るために彼らを探していました。

カラステンゴまたはコテンゴ

カラス天狗 (烏天狗) は人間の体を持ちながら、カラスの頭をしています。彼は山の僧侶のような服装をしており、自由に飛ぶことができ、小さな[小天狗]や青い[青天狗]とも呼ばれています。

カラスにちなんで名付けられましたが、その多くは猛禽類のような羽で覆われています。彼らは剣術に優れ、鞍馬山の烏天狗が幼い牛若丸に剣の使い方を教えたと言われています。

神通力にも優れ、かつては都に降りてきて争ったという。時が経つにつれ、カラスのような姿をした天狗は忘れ去られ、赤い鼻を高く上げた天狗が人気を博しました。

木の葉天狗

Os konoha tengu (木の葉天狗)は人間の特徴を持っていますが、翼と長い鼻を備えています。彼らは時折、羽毛を持って描かれていました。祭りでは、彼らの顔を表すマスクを見ることが一般的でした。

あなたの名前はいくつかの文献に見られ、江戸時代の幽霊の話を含んでいます。また、彼は坂井鳥と呼ばれています。この種の天狗に関する情報は少ないですが、いくつかの古代文書に記載されています。

本書『Kokusatojindan』の寛保時代 [1741-1744]では、彼は大きな鳥として描かれており、その翼はトビに似ていて、長さは約6メートルです。そして、人間の気配を感じると、すぐに逃げてしまいます。

神のような天狗

天狗は通常、亜人または怪物として見られますが、神ともみなされる可能性があると記事で述べました。有名なオオテンゴは山の神として信仰の対象となっており、日本の多くの山にいると伝えられています。

天狗は光り輝く鳥として表現されることが多く、松明丸、馬燕とも呼ばれた。悪霊となった崇徳上天皇が天狗の王として描かれるのはこのためである。

山の神々との関係も非常に密接であり、聖なる山には常に天狗が存在すると言われています(したがって、彼らは山伏です)。しかし、多くの地域では山の神々は彼らであり、ダイバと呼ばれています。

現在でも山形県最上郡の伝承に白髪の老人として登場する。日本の地域によって天狗に対する見方は異なり、天狗を神と考える人もいます。

古事記や日本書紀に登場する猿田彦神は、その長い鼻から天吾と間違われることが多い。祭りでも猿田彦は天狗の顔で表現されます。

Tenguは、仏教の法を守る八人の一人であるKaro Ratenの変化とも言われています。インド神話に登場する巨大な鳥で、金色の翼を持ち、炎を吐き、ドラゴンを食べると言われています。

天狗の伝説と説話

山の悪魔と見なされている天狗は、音楽で人々をだまして山に入らせたり、家に石を投げたり、幽霊の姿で人々を怖がらせたりするなど、妖怪のようなことをするトリックスターでもありました。

起こった不可解で不可解な出来事はすべて天狗の仕業だった。中には漢字を書くなどのスキルを発揮する人もいた。歴史上、天狗の物語を語る多くの伝説が生まれています。

天狗は翼を使って失明させたり、子供をさらったり、空から人を投げたりする伝説もありますが、人を守り助ける心優しい伝説もあります。彼らは武道とも関連があり、忍者術などの秘術の創始者として挙げられています。

天狗はさまざまな視点で見られており、現在ではアニメやマンガ、ゲームでよく報告されています。これらのクリーチャーが人気作品に登場することについてもっと知りたい場合は、TV Troopsのようなサイトを参照できます。