鎌倉時代や鎌倉幕府をご存知ですか?この記事では、日本におけるこの時代とは何だったのか、誰が作ったのか、どれくらい続いたのか、この時代に起こった紛争などについて説明します。

この時代は日本語でKamakura Bakufu [鎌倉幕府]と呼ばれ、1192年に正式に認められましたが、時代は1185年に始まりました。

目次

鎌倉時代ってどんな時代だったっけ?

鎌倉時代は日本の最初の武士階級の封建制度でした。この時代は侍の出現と日本における封建制度の確立で非常に有名です。

鎌倉時代、または鎌倉幕府は 1185 年に始まり、日本の行政本部が日本の東海岸の村、鎌倉に移転されたことにちなんで名付けられました。

この時代は、南都頼朝が天皇から将軍(軍事独裁者)に任命されたことから始まりました。最初の幕府は鎌倉幕府として知られています。

将軍は現在、自分の家臣を地方の管理者および保護者として選ぶ権限を持っていました。幕府は武士の行動規範に基づいた政治形態でした。

武士の倫理規定である武士道が形成され始めた時代である。武士はこの政権の守護者となり、民事、軍事、保護の機能を果たしました。

北条氏の領地

源氏とその息子たちの死後、源氏には世襲の将軍職の後継者がいなくなりました。そこで源氏の未亡人である北条政子が養子を迎えて将軍の称号を与えることを決意した。こうして北条氏は数十年にわたり権力を維持した。

1232 年、北条泰時は 51 条からなる最初の武家法制を公布しました。この法律は御成敗式目として知られるようになり、日本初の封建法典となった。

この期間、日本は経済成長と人口増加があり、新しい農業技術が出現しました。

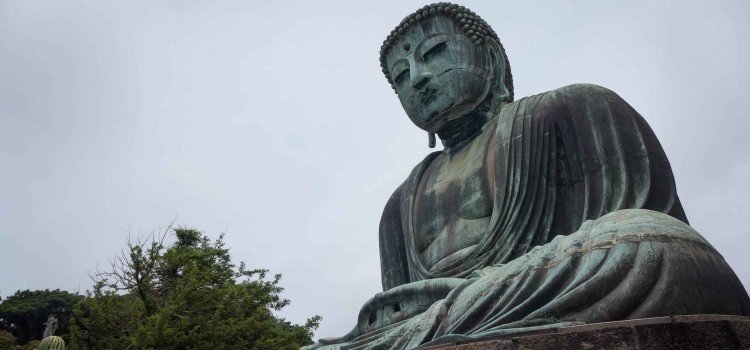

仏教もかなりの復活と人気を得ています。現在、日本の仏教の主要な宗派は鎌倉時代に登場した宗派の子孫です。

モンゴル人との戦争

鎌倉時代は、氏族間だけでなく、他の民族との戦争や紛争が何度もあった時代です。当時の最も興味深い紛争の一つは、日本人とモンゴル人との間の紛争でした。

1274年、モンゴルの王であり、世界で最も偉大な征服者で軍事戦略家の一人であるフビライ・カンの孫は、日本が金やその他の鉱物が豊富な国であると信じていたため、日本も征服して領土を拡大することを決意しました。そこでフビライは4万人の軍隊を博多湾に送り込んだ。

武士たちは領土を守るために勇敢に戦ったが、モンゴル人の数的優位は非常に大きかった。ということは、武士は戦いに負けたということですね?実のところ、そうではありません。

モンゴル軍がボートで休息している夜、強力なハリケーンが数隻のボートを沈め、軍を撤退させた。その後、武士はこの機会を利用してモンゴル人をきっぱりと追放しました。

しかしモンゴル人は日本征服を諦めず、1281年にフビライカン王は今度は14万人以上の兵士を率いて別の軍隊を派遣し、相手軍が上陸したのと同じ場所に博多の海岸に上陸した。

2か月間、武士たちは自分たちの土地を守ろうとしましたが、奇跡的に再び台風が九州沿岸を襲い、モンゴル船は再び撤退を余儀なくされました。

日本は、そのため、神風として知られる台風のおかげで、彼らに対して非常に優れた敵を二度も打ち負かしました。これは「神の風」という意味で、日本人は神々に守られていると信じるようになりました。モンゴル人に対するこれらの勝利は、日本人の強い国家主義の感情の高まりに寄与しました。

これらの素晴らしい勝利にもかかわらず、日本の将軍制は戦士たちに適切に報いることができませんでした。なぜなら、国の防衛費が非常に高かったため、侍たちは鎌倉幕府に信頼を失ったからです。

関ヶ原の戦い

鎌倉時代のもう一つの重要な戦いは関ヶ原の戦い、または「王国の分裂」であり、これが広く知られるようになったきっかけです。この紛争により、1600 年代に徳川家康が将軍になる道が開かれました。

この戦いは将軍前田利家の死後に起こり、徳川に対する陰謀から始まりました。

この陰謀の主な発案者は三成であり、三成は一部の同盟者とともに徳川に対して宣戦布告した。三成は領土の点で徳川軍よりも数的優位を保っていましたが、それでも、徳川の優れた軍事戦略のおかげで、1600年の関ヶ原の戦いでなんとか勝利しました。

その後、徳川は反乱をなんとか鎮圧し、その時代最後の将軍として台頭しました。徳川幕府の時代は、今日私たちが知っている日本の形成にとって非常に重要であり、日本文化の多くは約 2 世紀半続いたこの時代に関係しています。

鎌倉時代の天皇と将軍

鎌倉時代に在位した天皇の一覧は次のとおりです。

| Nº | Reinado | 皇帝 | 漢字での名前 |

| 83º | 1198年から1210年 | ツチミカド | 土御門天皇 |

| 84º | 1210~1221 | Juntoku | 順徳天皇 |

| 85º | 1221 | 中京 | 仲恭天皇 |

| 86º | 1221~1232 | Go-Horikawa | 後堀河天皇 |

| 87º | 1232年から1242年 | Shijo | 四条天皇 |

| 88º | 1242年から1246年 | Go-Saga | 後嵯峨天皇 |

| 89º | 1246年から1260年 | Go-Fukakusa | 後深草天皇 |

| 90º | 1260年から1274年 | Kameyama | 亀山天皇 |

| 91º | 1274年から1287年 | Go-Uda | 後宇多天皇 |

| 92º | 1287年から1298年 | Fushimi | 伏見天皇 |

| 93º | 1298年から1301年 | Go-Fushimi | 後伏見天皇 |

| 94º | 1301年から1308年 | Go-Nijo | 後二条天皇 |

| 95º | 1308年から1318年 | Hanazono | 花園天皇 |

| 96º | 1318年から1336年 | Go-Daigo | 後醍醐天皇 |

以下は、鎌倉時代に統治した将軍の一覧です:

| N | Xogum | Reinado |

| 1 | 源頼朝 (1147–1199) | 1192年から1199年 |

| 2 | 源頼家(1182年~1204年) | 1202~1203 |

| 3 | 源実朝 (1192–1219) | 1203年から1219年 |

| 4 | 九条頼経(1218年~1256年) | 1226年から1244年 |

| 5 | 九条頼継(1239年-1256年) | 1244年から1252年 |

| 6 | 宗尊親王(1242年~1274年) | 1252年から1266年 |

| 7 | 惟康親王(1264年~1326年) | 1266年から1289年 |

| 8 | 久明親王(1276年~1328年) | 1289年から1308年 |

| 9 | 守邦王(1301年~1333年) | 1308年から1333年 |