日本の歴史の中で非常に重要な時期は戦後でした。第二次世界大戦終結後のこの時期に、歴史家が日本経済の奇跡と呼ぶものが起こりました。日本経済が大好況を経験し、経済数字において驚異的な成果をもたらしたという事実によってそのように説明されています。

この経済ブームの間に、日本は世界で第二位の経済大国になりました(アメリカの後に)。しかし、1990年代には、日本の人口が停滞し、労働力は以前の数十年のようには拡大しなくなりましたが、労働者の生産性は高いままでした。

この経済奇跡は主に日本政府の経済介入によって起こりましたが、別の部分では米国の援助とマーシャル・プランによる援助によって起こりました。しかし、他のいくつかの要因が日本の経済奇跡の時期に影響を与えました。実際に何が起こったのかについて説明します。

目次

日本の経済の奇跡の紹介

「日本経済の奇跡」とは、基本的に、一定期間にわたる日本経済の成長を称するものである。この期間には、第二次世界大戦の終結と冷戦の終結が含まれ、数字で表すと 1945 年から 1991 年までになります。

この経済奇跡は 4 つの段階に分けることができます。回復、高上昇、安定上昇、低上昇です。これらについては、本文の後半で個別に説明しますので、しばらくお待ちください。

まず最初に、「経済の奇跡」の時代に際立った日本経済の特徴を強調しなければなりません。これらの特徴は次のとおりです。

- メーカー、サプライヤー、流通業者、銀行が緊密に連携したグループで協力することを「系列」と呼びます。

- 強力な企業組合と春闘。

- 官僚との良好な関係と大企業での終身雇用(終身雇用)の保証。

- 労働組合の組織率が高いブルーカラー工場。

これらの特徴に加えて、第二次世界大戦後、米国は太平洋におけるソ連の影響力の拡大を阻止するために日本に重要な存在感を確立した。対照的に、米国も日本経済の成長を懸念していた。

なぜ彼らは心配したのでしょうか?不幸で貧しい日本国民が共産主義に傾倒し、そうすることでソ連が太平洋を確実に支配するようになるリスクがあったからである。言い換えれば、米国が避けたかったことすべてだ。とにかく、この記事全体でさらに詳しく説明します。

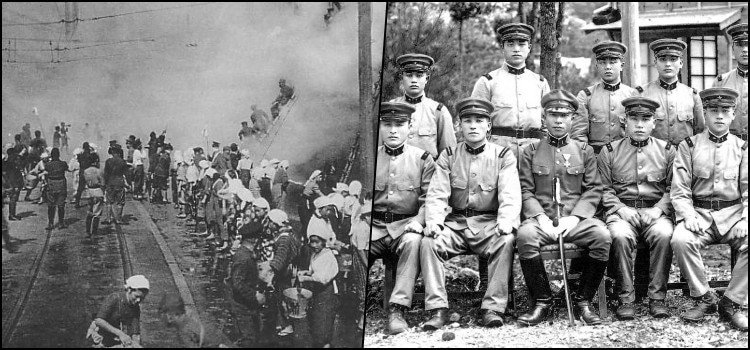

戦後の日本

ご存知のとおり、日本は第二次世界大戦で屈辱を受けました。このような?当時の米国の恐るべき軍事力を世界に証明した2発の原爆の射撃目標となった。

そして、広島と長崎への核爆弾投下やその他の連合軍の日本への空襲によって甚大な被害を受けたにもかかわらず、日本はなんとか復興を遂げました。 1960年代にはソ連を除いて世界第2位の経済大国の地位に到達した。

日本政府は独自の方法で、そしてその能力の限りを尽くして日本の経済奇跡に貢献した。それは、まず経済危機を効果的に管理する規制と保護主義を導入することで民間部門の成長を刺激することだ。これらのステップを経て、貿易の拡大に焦点を当てます。

しかし、30年後、日本はいわゆる「成長低迷」を経験した。これは、とりわけ、米国が日本の生産を抑圧し、円高を強制することによって経済保護政策を課したことによるものである。そしてこの価格高騰により、1980 年代にこの国は重大な経済不況に陥りました。

不況の影響を軽減するために、日本は内需を刺激する一連の経済金融政策を課した。しかし、1980年代後半から1990年代前半に発生したバブル経済とその後のデフレ政策は日本経済を破壊しました。

そしてこの政策以降、日本経済は低成長時代に突入し、現在に至っています。

日本の復興段階

さて、お約束どおり、この奇跡の 4 つの段階をそれぞれ説明します。しかし、注目してみると、概してすべての国が戦後にある程度の産業成長を経験したということは注目に値します。

しかし、日本のように戦争被害により工業生産が大幅に落ち込んだ国の方が回復が早かったのも事実です。そして、日本が急速に回復した第一の理由は、政府の優れた効果的な経済改革でした。

主要な経済改革の一つは、「傾斜生産方式」の導入であり、「傾斜生産方式」とは、特に原材料生産に重点を置いた傾斜生産を指し、さらに、生産を刺激するために、日本政府は労働力、特に女性の労働力の確保を支援した。 。

復興の第二の理由は朝鮮戦争である。この戦争は朝鮮半島で起こり、アメリカも参戦することになり、日本経済に好機を与えました。

朝鮮半島が米国領土から遠く離れているため、物流が大きな問題となった。しかし、アジアにおける米国の最大の支援国の一つとして、日本は際立って兵站活動を支援し、また銃器生産からも利益を得た。

米国による銃器やその他の物資の大量注文は日本経済を大いに刺激した。これにより、日本は戦時中の破壊から立ち直り、次の高度成長段階への基盤が整いました。

日本の高度成長期

日本はアメリカの支援を得て国内の経済改革を達成し、1950年代から1970年代にかけて成長を遂げ、さらに工業化も完了しました。そしてアジアで最初の工業国の一つとなりました。

日本が工業化を完了した理由は複雑です。しかし、この時代の最大の特徴は、池田勇人政権の政策の影響である。後で説明する事実。

1968年の『日本経済ブック』は、日本経済は1965年秋に一服した後も力強い成長を続けたと述べた。1967年から1971年までの年鑑の要約には「増加」、「成長」、「上昇」という言葉が使われていた。

日本での消費の増加

復興期と 1973 年の石油危機の前に、日本はなんとか工業化プロセスを完了しました。したがって、生活水準の大幅な向上を達成し、消費の大幅な増加を目撃しました。たとえば、都市部の家族世帯の月平均消費量は、1955 年から 1970 年の間に 2 倍になりました。

さらに、日本における消費の割合も変化しつつあった。食料品や衣料品などの生活必需品の消費が減少した。対照的に、レクリエーション活動、娯楽、物品の消費は増加しました。この消費の増加は生産を促進し、GDPの成長を刺激しました。

日本政府の政策の影響

元通産大臣である池田首相の下で、日本政府は野心的な「所得倍増」に着手し、民間企業の支出を促進するために金利と税金を引き下げた。

首相池田勇人は重工業化政策を進めました。この政策は「貸し渋り」の出現につながりました(今日まで続いている実践)で、ここで日本銀行は都市の銀行に融資を行い、それによって銀行は産業コンゴルマリットに融資を行います。

当時の日本は資本不足であったため、財閥各社は返済能力を超えた融資を行っていました。こうして都市の銀行は日本銀行に借金を負うことになり、これにより日本国立銀行は依存する地方銀行を完全に支配することになった。

このままでは、過剰借入制度と政府の緩い独占禁止法が相まって、戦争複合企業体、つまり財閥を反映した系列の復活につながった。

そして、系列の成功の中心となったのは市内の銀行であり、寛大に融資を発行し、さまざまな業界で株式の持ち合いを正式に行った。系列は水平・垂直統合を奨励し、外国企業を阻止した。

池田政権はまた、外国製品が日本市場に流入するのを防ぐための輸入規制制度である「外貨配分政策」を制定した。

通商産業省はこの政策を景気刺激に利用しました。したがって、輸出の促進、投資の管理、生産能力の監視が行われます。

政府が採用したその他の措置

すでに述べた他の措置に加えて、政府は日本の成功への道を切り開くいくつかの調整を行った。これらの措置の 1 つは、生み出された財政の柔軟性によってのみ可能となった。この措置は、日本のインフラに対する政府投資の急速な拡大であった。

池田政権はまた、これまで無視されていた通信分野への政府投資を拡大した。さらに、この政府は政府の経済介入と規制を遵守する責任がありました。したがって、彼の政府は貿易の自由化を推進した。

1960 年 4 月の時点で、商業輸入は 1956 年の 22% に比べ 41% 自由化されました。池田は 3 年間で貿易を 80% まで自由化する計画を立てていました。しかし、彼の計画は強い反対に直面しました。どの政府も完全に受け入れられないのは事実です。そうでなければ、それは独裁国家になってしまいます。

しかし、この同じ政府はまた、日本の国際秩序への参加と輸出促進への意欲を示すために、いくつかの同盟外国援助分配機関を設立した。

これらの機関の創設は、国際機関に対する小さな譲歩として機能しただけではありません。また、貿易自由化に対する国民の懸念の一部も払拭された。

池田氏のその他の功績は次のとおりです。

- 日本の世界経済統合、1955年にガットに加盟。

- 1964年にIMFとOECDに加盟。

- 池田氏が退任した当時、GDPは13.9パーセントという驚異的な速度で成長していた。

日本の安定成長ステージ

1973 年の石油危機により、最初の石油価格ショックが日本を襲いました。原油価格は 1 バレルあたり 3 ドルから 13 ドル以上に上昇しました。

この現象の直接的な影響として、日本の工業生産は20%減少しました。需要の急拡大に供給能力が対応できなくなったため。さらに、設備投資の増加は望ましくない結果をもたらすことがよくありました。

ところが、1978 年と 1979 年の第二次オイルショックが状況をさらに悪化させました。その結果、原油価格は1バレルあたり13ドルから39.5ドルまで再び上昇しました。しかし、日本はその衝撃に耐えることができた。そして、製品集中型からテクノロジー集中型の生産形態への移行に成功しました。

この変革は石油危機と米国の介入の産物でした。石油価格の上昇に伴い、生産コストも上昇しました。そしてコストを削減しようとして、石油危機の後、日本は驚きました。石油消費量を減らし、より環境に優しい製品を生産し始めました。

もう一つの要因は、日本の急速な経済成長が米国の経済的利益を損なう可能性があるという事実による米国と日本との摩擦である。そこで1985年、アメリカは日本、西ドイツ、フランス、イギリスと「プラザ協定」を締結しました。

これらの変化の結果、日本は技術集中的プログラムに適応し、経済の持続的な成長を保証するとともに、石油危機の間に著しく打撃を受けた他の資本主義国の中で際立っています。

私たちは日本の経済の奇跡から何を学んだのでしょうか?

「日本経済の奇跡の最後の時期に何が起こったのか?」と疑問に思っているなら、残念ながらそれについてはあまり言うことがありません。結局のところ、それは今日まで続いており、その期間には大きな出来事はありませんでした。このような理由やその他の理由により、この記事ではコメントされていませんでした。

偶然にも、経済奇跡の終結は冷戦の終結と一致しました。日本の株式市場は1989年末に史上最高値を記録し、その後1990年には回復したが、1991年には急落した。

日本の資産価格バブルが終結した年は、二つの節目と重なった。それが湾岸戦争とソ連の解体である。さらに、このエピソードは日本の歴史におけるもう一つの重要な現象を示していますが、これについては別の記事で取り上げます。

最後に、日本の経済的奇跡に関するいくつかの参考文献や技術情報については有名な Wikipedia の功績を認めるとともに、この記事の出典となった書籍を残しておきます。