髪は顔の額縁だと言われていますが、それだけでなく、文化的な側面でも大きな重要性を持っています。チョンマゲ (丁髷) は、古代の侍が使用した伝統的な日本の髪型の名前です。

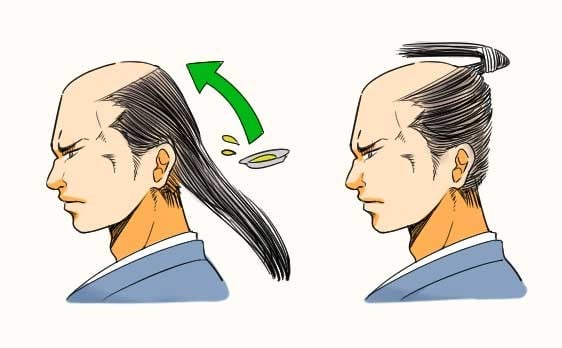

このヘアスタイルでは、頭の前部分を剃り、髪の長い下の部分にオイルを塗り、折り畳んだポニーテールを頭のてっぺんで結びます。

このヘアスタイルは日本社会で一般的になりましたが、当初はサムライの男性だけが使用していました。これは兜(カブト)を固定することを目的としており、日本の甲冑の一部であるヘルメットです。また、刈り上げた部分が通気性を良くするため、暑さによる頭の汗を避けるのにも役立ちました。

これは、望ましくない暑さから逃れるための別の方法ですよね?!では、今からこのヘアスタイルについてもう少し知ってみましょう。

目次

サムライヘアはいつ登場しましたか?

この独特な髪型の起源は、794年から1185年の平安時代に中国の貴族によって古い帽子が使われていたことに関係しています。しかし、髷(ちょんまげ)が日本文化に受け入れられたのは飛鳥時代(592年から710年)になってからです。

しかし、ちょんまげは徳川時代(1603年~1868年)に関連していると言えます。この時代は、日本における厳しい制限と政治経済的孤立、そして法典を通じて領地を規制する厳しい内部統制によって特徴づけられました。

このとき、時代の要請に応じて日本人男性は本来のチョンマゲの髪型を採用しなければならなくなりました。さらに、彼らはひげを完全に剃らなければなりませんでした。

サムライヘアプライド

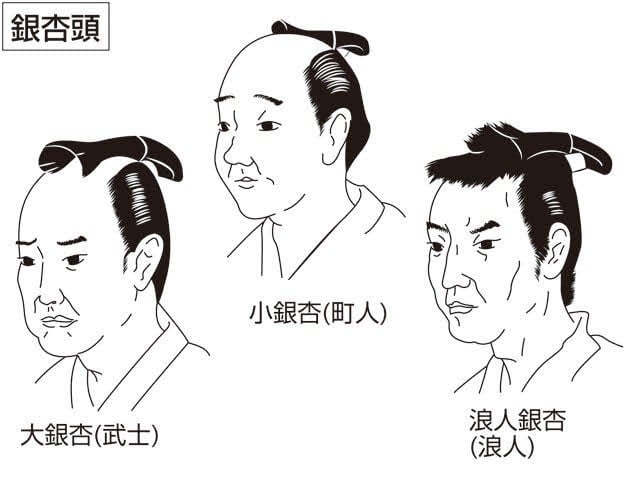

武士の外見の変化により、この髪型は国民の間で広まりました。しかし、このパターンが完全に踏襲されたわけではなく、チョンマゲの他のバリエーションも登場しました。そして、その髪型が社会に導入されると、それは人々の誇りの象徴となりました。かつて大日本帝国では公務員のみに限定されていたものが、誰でも参加できるものとなった。

今日のサムライヘア

明治時代の復興プロセスを経た後、ちょうまげは使用されなくなりました(19世紀)。この髪型は現在でも歌舞伎の俳優によって見られ、相撲レスラーによく使われます。

しかし戦闘機は前頭部の刈り上げを採用しなかった。関取に所属すると、一般的に「大銀杏(おいちょう)」と呼ばれるちょんまげの髪型になります。

髷の最後の部分は扇を開くように広げています。闘技者の髪型を整える床山と呼ばれる専門の美容師がいる。

映画に登場するサムライの髪型

侍が出てくる映画やアニメを見たことがない人はいないでしょうか?特に映画は、ある時代や文化がどのようなものだったのかを映像で知りたいときにとても役に立ちます。

長編映画では、当時の服装や髪型をリアルに伝えるために、可能な限り現実に近づけようとあらゆる努力が払われます。

この記事を書くために、私はサムライがチョンマゲをどのように使用していたかをよりよく理解するためにいくつかの映画にインスパイアされました。このヘアスタイルは映画13人の刺客で非常によく表現されています。この映画は「七人の侍」にインスパイアされています。13人の刺客は1844年を舞台にしており、地元の強力なリーダーを殺すために召集された13人のサムライの物語を描いています。最も興味深いのは、彼らが戦いの際にオリジナルの形のチョンマゲと衣装を使用していることです。

さて、絵のカテゴリーでは、ほとんどの人がすでにサムライ ジャックのシーンを見たことがあるでしょう。この絵は北米のものですが、日本文化に触発されています。

この絵では、侍は魔法使いを倒すという目的を持っていますが、彼は未来に転送されます。侍のキャラクターをうまく特徴づけるために、作者はチョンマゲを少し違う形で描くことに気を配りました。キャラクターは頭の前部分が剃られておらず、おだんごが頭の上にあります。

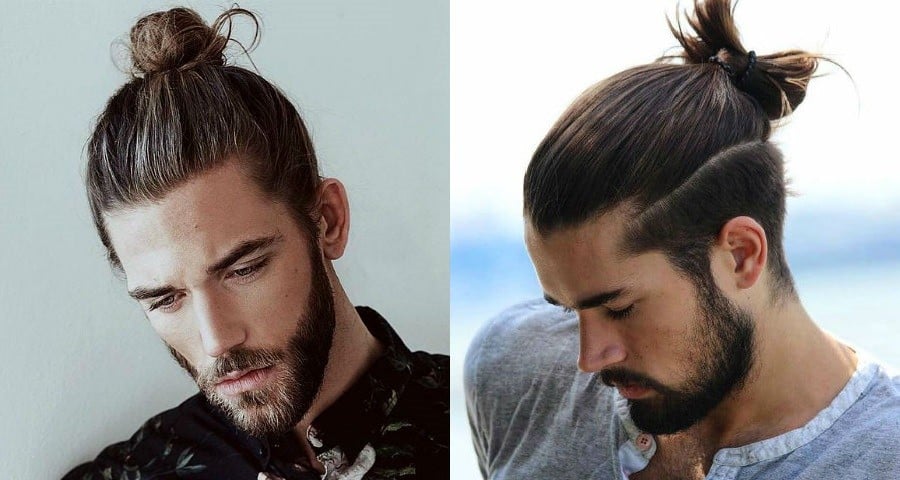

サムライパンとか topknot

ちょんまげが廃れたからといって、今日ではそのバリエーションが存在できないわけではありません。ちょんまげとも呼ばれるサムライパンについては、すでに聞いたことがあるかもしれません。この髪型はチョンマゲを現代風にアレンジしたものと思われます。

このヘアスタイルにはパターンはありませんが、基本的に髪の上部分はお団子にし、下部分はゆるく残すか、短くカットして短くします。または、長い髪を緩めのお団子に結んでください。

そして、チョンマゲをアレンジしたスタイルを採用する勇気はありますか?