「随筆」意味・辞書・多言語・書き方・読み方

このページでは、日本語の単語 「随筆」 の意味や語源や読み方と使い方など、その上に、色々な言語の和訳、英語とポルトガル語について学ぶことが出来る。「随筆」の正しい書き方と書き順、画数についても見ていきます。類語や例文もご紹介します。

ロマ寺: zuihitsu

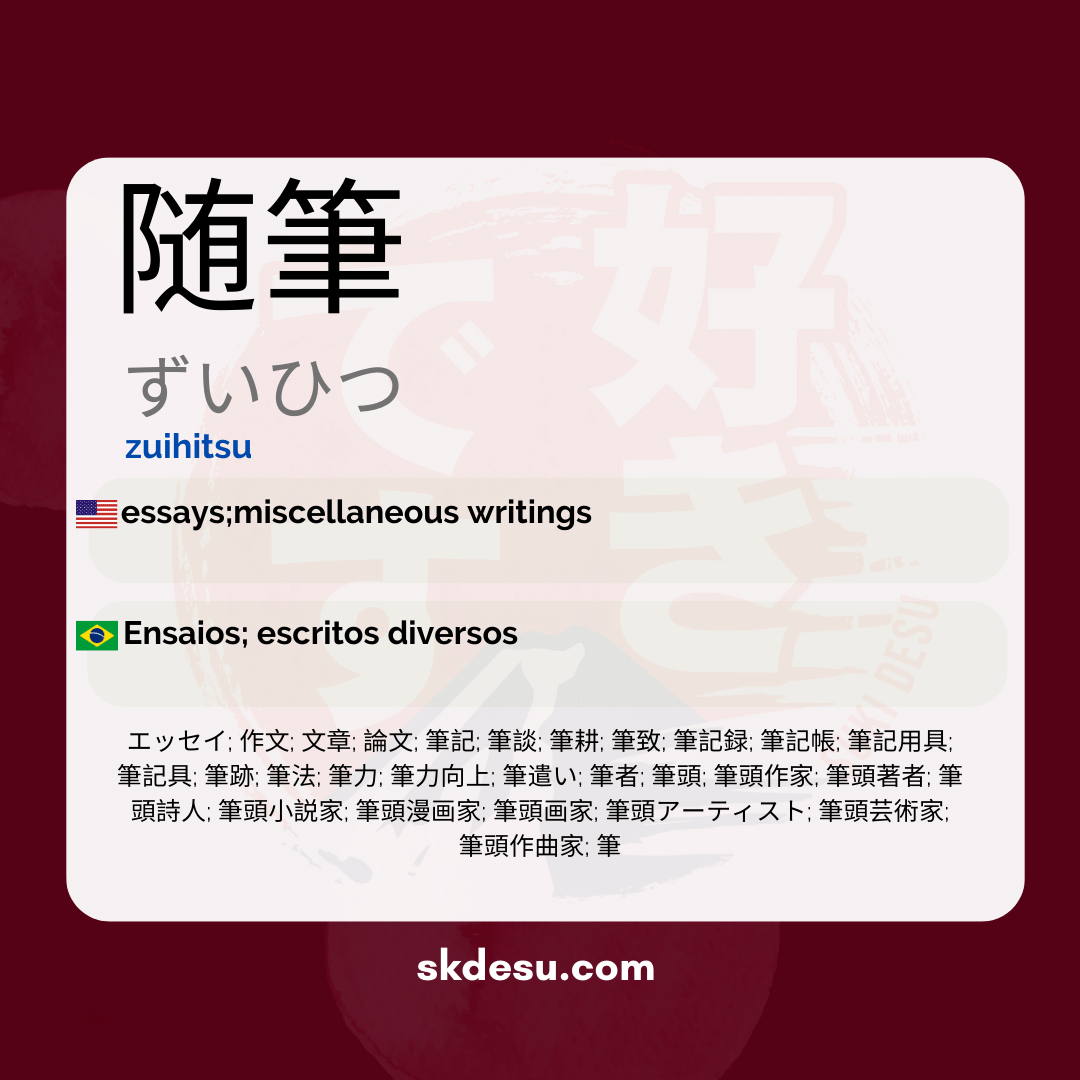

読み方: ずいひつ

品詞: 名詞

L: [json origem="palavra" campo="jlpt"]

意味: 読み手にまなびや気づきを与える文章。

定義・言葉: エッセイ;雑記

「随筆」の定義と語源

「随筆」(zuihitsu)という言葉は、日本語の特定の文体を指す用語です。この言葉の語源は非常に豊かで、この文学形式の性格を明らかにしています。「随」(zui)は「従う」や「伴う」と訳せ、そして「筆」(hitsu)は「筆」や「書き物」を意味します。二つの言葉が一緒になると、「筆に従う」または「自発的に流れる書き物」という概念を形成します。この流れと自発性の考えは、この用語が日本文学で何を表しているかを理解するための中心的な要素です。

「随筆」という概念は、他の文学形式と比較して非常に異なり、構造化されていない内省的なアプローチで特徴付けられています。この文学形式は平安時代(794-1185)頃に生まれ、日本の文化が大いに花開いた時代です。この時期、宮廷人や作家たちはこの技法を用いて、個人的な思考、日常の観察、哲学的な反省、さらには社会的なコメントを表現していました。この形式は著者の主観性と個性を重視し、自由に流れるような文章を書くことを可能にし、厳密な構造や特定のテーマに従うことなく進めることができます。

「随筆」の重要な特徴には以下が含まれます:

- 自発性:文章は厳格な構造から解放されており、著者が自然に思考を追求できることを可能にします。

- 主観性:著者の意見や個人的な体験を反映し、彼の心と魂の親密な視点を提供します。

- テーマの多様性:哲学的な反省から日常生活に関する観察まで、扱うことができる内容に制限はありません。

「随筆」の最も有名な例の一つは、14世紀の鎌倉時代末期に書かれた吉田兼好の「徒然草」です。この作品は、さまざまなトピックを網羅した内省的なエッセイの集まりであり、ジャンルの多面的な性質を反映しています。このような作品は、「随筆」の本質を示しており、メッセージの伝達よりも人間の思考の複雑さを捉えることに焦点を当てています。このスタイルは現代日本文学においても influent であり、作家たちが制約なく内なる声を探求するようにインスパイアしています。

「随筆」のポルトガル語訳

「随筆」のポルトガル語での言い方:

ポルトガル語の訳と意味: Ensaios; escritos diversos

こちらのサイトのメニューから言語を変更するだけで、ドイツ語、スペイン語、フランス語、イタリア語、タイ語、アラビア語など、さまざまな言語で「随筆」という言葉を調べることができます。

「随筆」の英語訳

「随筆」の英語での言い方:

英訳・英語: essays;miscellaneous writings

「随筆」 の書き方・書き順・画数

以下は、「随筆」という言葉を手書きで正しく書く手順を一つ一つ見ていきます。正しい漢字の書き方・書き順・画数

随筆を含む言葉

以下は「随筆」の漢字を含む言葉です。

ずいひつを含む言葉

以下は「ずいひつ」と似た発音の言葉です。

単語「随筆」を使った例文

以下に「随筆」を使った例文をいくつか示します。英語とポルトガル語の翻訳も付けています。日本語の文章!

「随筆」の使い方:

私は随筆を書くことが好きです。

Watashi wa zuihitsu o kaku koto ga suki desu

英語で:

I like writing essays.

I like writing an essay.

ポルトガル語で:

Eu gosto de escrever ensaios.

Eu gosto de escrever um ensaio.

もしメニューから他の言語にアクセスすれば、そのページでは日本語の各単語の翻訳も目的言語に表示されます。

他の名詞に類似する言葉

私たちの辞書には、他にも名詞な単語がありますので、ご覧ください。